肖文发(右五)和部分科研骨干

三峡库区植被优化配置及生态效益监测

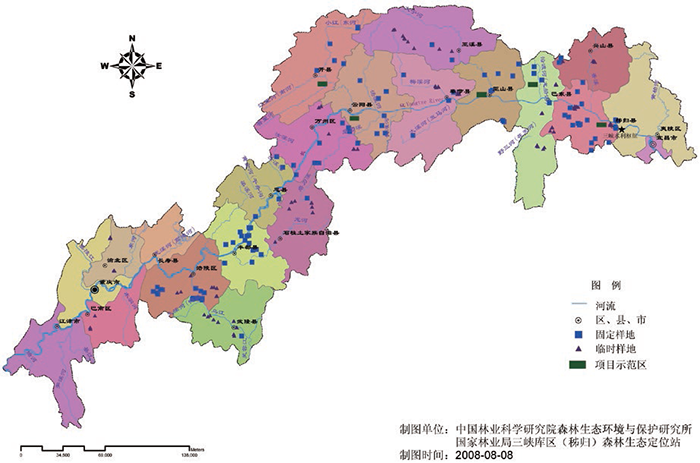

长江三峡库区监测点及示范区分布图

国家林业局退耕还林示范区——兰陵溪小流域退耕还林前后

翻开中国的地图,自西向东,横亘着一条中华民族的母亲河——长江。几千年来,滚滚不息的河水和两岸肥沃的土地、茂密的森林,不但养育了一代又一代中华儿女,也孕育了中华民族源远流长的文明。但是长期以来,不合理耕作、过度樵采和某些人为的破坏,致使长江流域生态环境急剧恶化。

新中国成立后,新一代中华儿女为保护长江和促进流域社会经济发展谱写了一部又一部创新篇章,长江流域防护林体系建设工程便是重要一章。随着这一世纪大工程的启动,奔流不息的万里长江两岸正崛起一条绿色长城,呵护着万里安澜。且伴随着科技的不断进步和人类观念的不断改变,长江防护早已经脱离过去单纯的植树、种树,走上了一条综合考虑区域生态、社会经济发展的可持续立体防护和发展之路。

融入在维护长江流域生态、经济发展的“史诗”中的,有一个人,有一支队伍,他们常年俯首耕耘在长江区域生态保护第一线,将成果建立在对一线实际需要的把控上,一步一个脚印,走得稳健而扎实。他们是由肖文发带领的中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所团队。

万里长征的一步

2015年度湖北省科技进步奖一等奖授予中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所所长肖文发领衔的“三峡库区高效防护林体系构建及优化技术集成与示范”项目。

该项目集中国林科院森环森保所、湖北省林科院、华中农业大学、北京林业大学和中国林科院林业所等单位之力共同完成。项目基于团队10多年对防护林体系布局、植物材料选择、模式配置及其生态过程与服务功能的长期生态学定位监测、试验、模拟和研究,在区域、小流域和林分3个尺度及典型消落带,系统地开展了防护林体系构建关键技术的多尺度研发与集成融合,经湖北省科学技术厅组织召开的技术成果鉴定会认定成果达到国际领先水平。

艰难困苦玉汝于成,用“十年磨一剑”来形容“三峡库区高效防护林体系构建及优化技术集成与示范”项目成果的获取一点都不为过。

但是,面对记者的采访,项目负责人肖文发说的第一句话却是“获奖项目其实只是我们整个长防林工作的一部分”。湖北人特有的耿直、内敛的性格显露无疑。在他心中,长防林工程是一项需要长期投入、运筹帷幄的事情。而这次获奖的成果只是其中的一段“采撷”,万里长征中走过的“一步”。

亦如这次获奖项目所关注的对象——三峡库区高效防护林,它属于长江防护林的重要一部分。三峡水库是当今世界上在建的最大水利枢纽工程,举世瞩目。它位于长江中上游结合部位,是长江流域经济发展由东向西推进的重点开发地带,也是长江中下游的生态屏障和重要水源地。那里地形复杂,自然资源空间分异大,且人为干扰强烈,是我国的敏感生态区和水土保持重要功能区。

自1989年以来,长江中上游流域相继启动和实施了退耕还林、天然林保护、长江防护林建设等重大林业生态环境建设工程,但三峡库区林种结构不合理、林分结构简单、森林资源分布不均匀、生态防护效能低,森林的整体质量仍然低下,如何在空间上合理调整防护林类型结构、提高林分质量,是该区域防护林建设亟待解决的关键问题之一。因此,加强三峡库区土地覆盖/利用与环境变化研究、土壤侵蚀动态及其风险评估以及生态功能区划、植被适宜度评价与森林植被空间布局优化研究,对于揭示三峡库区生态系统环境变化、植被恢复和生态系统重建都具有十分重要的现实意义。

除此之外,如何在区域尺度实现合理优化植被恢复模式和类型,提高森林植被体系的生态服务功能?如何解决三峡库区森林景观恢复及防护林经营管理中面临的重要难题?这一系列问题的解决,都需要相关工作人员开展进一步技术研发、试验示范与技术集成,为确保三峡水库安全,促进库区社会经济发展提供科技支撑。

“兵来将挡,水来土掩”。围绕这一系列维护三峡生态平衡迫切需要解决的问题,肖文发及其团队展开了很多有针对性且卓有成效的研究,包括在区域尺度提出了三峡库区生态功能区划方案;结合植被恢复土地适宜性评价和森林立地划分,研发了区域尺度防护林优化配置的多目标定量分析、类型配置及空间定位的技术等。

“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”基于对三峡库区深入细致地研究和考察,他们在小流域尺度,以拦蓄地表径流、降低土壤侵蚀、控制面源污染为综合优化目标,研发了以农林复合和山地森林小流域为代表的防护林体系及林种结构优化技术1套以及优化配置模式15种;在林分尺度上,建立起了一套防护林健康评价指标体系,从模式林选择、典型经营模式配置和经营效果评价3个方面,形成了防护林质量调控与优化经营技术体系……

三峡水库运行后在库区干支流两岸形成的水位涨落幅度30m、面积349km2的消落带,这一地带是近千万城乡居民和百万移民生存与发展环境的重要组成部分。但是消落带冬水夏陆交替型生境,地形复杂、面积大、水库水位涨落幅度大,植被恢复被公认为是世界性难题。

针对这一难题,肖文发及其团队充分结合他们在生物研究方面积累的丰富经验,筛选出消落带适生植物40余种,构建了历经6年水位涨落考验的5种植被恢复模式,研发了以生物和工程措施相结合的保土护坡植被快速恢复技术;提出了以生态防护林、林农复合、生物篱、庭院生态和消落带植被恢复为主的防护林植被恢复模式系统及18种模式类型、80种具体模式的优化应用方案等,很好地解决了这一难题。

围绕这一项目,团队制定地方技术标准3项,发表论文80余篇,出版专著5部和译著1部。成果在三峡库区进行了广泛推广应用,同时还应用于长江防护林三期工程和三峡后续工作规划,推广应用面积累计达443.5万亩,增加产值21.53亿元,实验区土壤侵蚀模数降低60%~81%,取得了显著的生态、经济和社会效益。

扎实的工作换来了奖励和荣誉。面对鲜花和掌声,肖文发在高兴之余,更多地把它们当成是一种鞭策。或许是因为常年扎根一线,让他和他的团队成员身上都有着一股朴实无华的气质。这种气质远离了喧嚣浮华,远离了纷繁诱惑,让人倍感清新厚重。不管是之前点滴积累的硕果,还是之后有待于探索的命题,肖文发更愿意将他们视为是漫漫长路上的烽火台,而他和他的团队要做的,就是将他们串联成绿色长城且不断拓展、延伸。

统筹布局运筹帷幄

“通俗地讲,我们的工作主要是围绕国家生态工程建设,通过对生态区域内动植物和森林植被及其变化的调查、监测和评估,来回报国家投入这么多的人力、物力和财力,且通过研究所得的结论反过来指导国家生态工程建设,譬如应该在什么时间,什么地点,按照怎样的格局进行布局,具体如何建设等,从而使得我们的生态工程能够产生最大的生态效应,同时还能兼顾和推动地方社会和经济发展,这是我们的目标。”

进入肖文发所阐述的研究世界,你会发现这是一张神奇的、立体的“大网”。这张网可以“具体细致到我们要回答究竟有多少水,有多少泥沙流到三峡水库中,以及我们费心费力进行的植被恢复究竟能为国家吸收或储存多少碳等”;也可以复杂到“三峡水库总面积1084平方公里,范围涉及湖北省和重庆市的21个县市,串流2个城市、11个县城、1711个村庄,这里面涉及到很多复杂的因素,譬如人口密集,三峡库区受淹没影响的人口共计84.62万人,老百姓如何吃饭?譬如行业众多,包括工农业、水利、交通等,举例来说我们要建一条高速公路,会破坏多少林地,但又会给地方社会经济带来怎样的影响等;又比如我们现在建设长江经济带,在国家倡导‘长江大保护,不搞大开发’这样一个宏观战略布局下,如何协调确保政策落实到千家万户?工业如何布局?产业如何布局?”

尽管涉及到很多错综复杂的问题,但肖文发和他的团队依然希望能将它们层层布局,构建一个良性循环的“网络”。“就像生态多功能恢复这样一个过程,我们希望从实验研究监测评估到生态系统的管理进行一些长期的研究。”“以这次获奖的项目为例,我们说它其实只是整体工作中很小的一块,针对防护林我们力图构建这样一个层次体系:从坡面到小流域;从一个景观到一个区域,包括从区域景观布局到把这个布局落实到地块,同时规划这个地块如何去经营管理等。细致到一个小流域上,它会产生什么样的效益等我们都会考虑到。”为此,肖文发坦陈要真正把其中涉及到的各种错综复杂的关系总结好、协调好,他们会面临很大的挑战,“路真的还很长”。

“其实,追溯到20世纪80年代末的长防林建设,我们就开始了这一领域的工作。至90年代中期,水利枢纽工程开始建设,瞄准三峡水利枢纽工程影响监测与评估而建立的‘三峡工程生态与环境监测网络’也开始建成运行。这是目前我们国家唯一一个建成并运转良好的多部委合作的资源、生态与环境综合监测网络,我们最早是负责三峡库区陆生动植物的生态监测的,包括动植物、森林资源的监测和研究等,历时多年,联合十多家技术单位,团队出了一部《长江三峡库区陆生野生动植物生态》专著,将三峡库区动植物全部系统地整理在册,成为该领域第一部系统的权威专著,广受同行好评。自此,我们就很自然地将长防林的建设技术研究与三峡工程对陆生动植物资源变化和陆生生态的影响监测紧密结合在一起。我们在全面而系统的本地调查的基础上,建立有长期的野外观测站、固定样点、样地、样带等,还有很多协作单位一起来做这些工作,其实很多项目是捆到一块的。我们强调点面结合、地空结合、长短结合,形成了相对系统的监测和研究网络。”长期纷繁复杂的工作,注定了肖文发及其团队要以统观全局的视角去一步步构架和实施他们的科研工作,积小流汇成江海,积硅步而至千里。

除了获奖项目之外,近几年他们还做了很多扎实而有力的工作,得到了业界的一致认可。在长期介入的动植物生态建设这一领域,肖文发及其团队在三峡大坝工程验收后就一直在进行环保生物多样性的评估工作以及很多其他相关的监测和规划方面的工作,这是获奖项目里还无法完整体现的。包括受委托牵头三峡水利枢纽工程竣工验收环境影响调查中的陆生生物多样性调查,和未来10年的林业生态建设保护规划(属于后三峡规划的一部分)等。肖文发将他们的工作称为是“半软半硬”的工作,一方面是基础科技资源和理论基础方面的工作,再就是实打实的容易评估的技术类工作。不管是哪一方面的工作,他们都会将他们放到整个三峡乃至长江流域生态、社会、经济发展全局的层面上去考虑,做到统观全局,计划长远,力争较系统地阐明三峡库区森林生态系统保护与建设的方法与技术、效益与贡献。

“现在在三峡库区及长江流域做相关科研工作的单位有很多,我们只是一线上的普通一员。但我们有自己的特色和坚持的一片领域,瞄准目标,我们会长期做下去……”肖文发的言语保持着一贯朴素的风格。在维护长江流域生态环境,推动区域社会、经济发展的熠熠星空中,或许,他们不是最亮的那一颗,却是独有的那一颗。带着一颗将研究成果用在实处,惠及祖国,福及周边老百姓的决心,他们激扬青春,绽放生命。

寄情林水奉献才智

这是一片神秘而又孕育希望的流域:

峡江两岸的奇丽山水、鬼斧神工总是让人神往。唐代诗人元稹《离思》:“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。”将巫山云比之沧海水,将霞蔚霓蒸的巫山云雨吟诵到极致。

峡江两岸的艰难险阻、万丈狂涛,又总是让人望而却步。唐代诗人高适的“巫峡啼猿数行泪,衡阳归雁几封书”将悲怆沉郁之情与三峡的艰险、奇景紧紧相连。

就是这样一个地方,肖文发和他的团队成员俯首耕耘其中,无悔奉献着自己的青春年华——“以森相许”不回头。

“艰苦是必然的,但对我们来说不应该叫艰苦,搞林的没有说不辛苦的,这样的心理准备打从我们踏入这一行业的第一天起就已经做好了。”对肖文发来说,辛苦早已不是什么值得一提的事了。他早已把它融入到工作中,视之为再普通、再平常不过的事情。这位自称为“土狍子”的科学家本科毕业于华中农业大学,硕士毕业于北京林业大学,之后到中国林业科学研究院工作并攻读博士学位,从此再没离开过这片“林海净地”。而他的团队成员同样也潜移默化地具备这样无悔寄情林业的气质。

“要说项目实施过程当中,我们经历了多少变故,那三天三夜也讲不完。做调查监测,山高路远是正常的,我们真正能够认识三峡库区自然本体的样地大多要徒步行走至少一个半小时才能到达。遇到非常复杂的地形条件,可以说我们依靠登山绳能走过去,但是绝对没有勇气再走回来。进行动植物调查的时候,遭到过蝙蝠群的攻击,摔伤晕过去送到医院缝针救治;有女学生从悬崖峭壁上跌落下来差点掉到奔腾的江水里;也有被胡蜂攻击导致休克的。悬崖峭壁徒步攀岩,我们女学生都这么干……”在肖文发的眼中,他的团队成员就是这么“可爱、可敬”。

但话头一转,他又将这些归入平淡。“反正这些做林的科研人员都经历过,没什么大不了的。干活没有不辛苦的,只是我们跟自然打交道多一些,需要我们长期深入地在野外调查。”

让肖文发及其团队成员“头疼”的是,在一个林农交错十分突出和自然地理条件极其破碎复杂的地区,现在除了与自然打交道之外,他们还要处理协调各种事务以保障工作的可持续。“一方面,我们很大一部分的工作和地方社会、经济结合得还是比较紧密的,跟老百姓打交道,关乎老百姓利益的事无小事,都需要我们周全应对,协调个中关系;另一方面,现有考评很难量化我们这一类科研成果背后的社会性或组织性付出,同时,建设决策是不会等待完美的科研的。因为很多管理体制和模式并不健全,很多时候,我们只能是在力所能及的范围内‘带着镣铐在跳舞’。我相信这是跟我们做同样工作的人的共同感受。这是在实验室无法想象的挑战。”虽然也遇到过困难,也有过困惑,但肖文发表示依然会坚定长期地走下去。“长江流域防护林体系不应单纯指国家长防林工程建设的那部分林子,而应该是所有的天然和人工植被,只是以森林为主体而已。长防林工程实践20多年,是一个政策与技术结合,社会经济与生态兼顾,成就巨大的国家实践。我们科研人员并不是被动的已有国家工程的解读者,我们希望通过长期坚持,真正探索形成一些具有理论深度的模式与技术,它们既有科学原理的通用性,又能落实到地块上,也就是效益可量可读,模式可信可用,直接服务于国家长江流域尤其是三峡库区生态保护与建设的重大战略和工程。我们应成为国家生态工程的支撑与优化者、评估与解译者、建设和宣传者。”这是肖文发多年扎根一线的最大感悟和愿望。

在很多团队成员的心中,肖文发是一个头脑灵活、务实肯干且能够理解他们的领头人。“我深知干我们这一行的不容易,条件艰苦,收入不高。尤其是年轻人。”是什么让他们摒弃繁华的都市生活,在这片林海中奉献他们的青春和才华?肖文发靠的是为共同理想奋斗的事业心和尽最大能力为团队成员争取空间和舞台的那份心。

有延续才有希望,肖文发深谙此意。身为所长,他将团队的培养融入到整个研究所这个更大的平台,在国家规定的范围内,制定各种奖励机制鼓励年轻人奋发有为,在培养年轻人这一方面哪怕付出再多的精力他也坚定要走下去。他希望把团队多年积蕴尤其是扎根一线、求真务实的品格在年轻一代里延续下去,让长江边上的绿色长城继续发挥作用,矗立,延伸……

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1