营口高新区:释放科技魅力 建设科技新城 发布时间: 2012-11-14 | http://www.stdaily.com 2012年11月14日 来源: 中国科技网 作者:

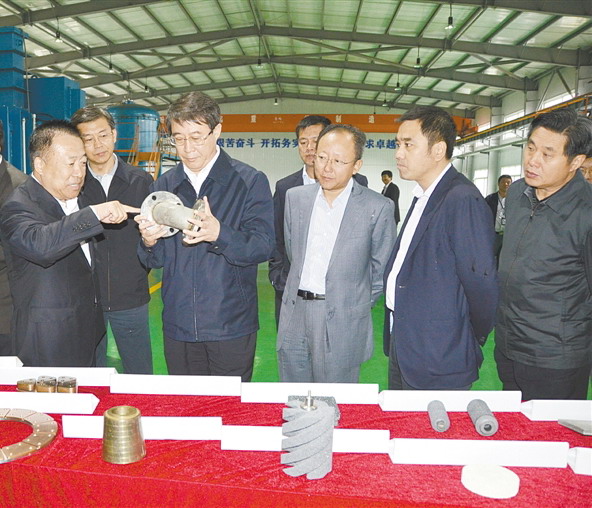

营口市委书记魏小鹏(左三)在辽宁卓异新材料有限公司了解企业生产情况

马勒发动机零部件(营口)有限公司车间

洪源玻纤科技有限公司实验室

中集车辆(辽宁)制造有限公司生产的产品

营口高新区科技企业孵化器

卓异装备研发生产的矿用可移动式救生舱

营口高新区区位图

金秋时节,走进营口高新技术产业开发区,这里不由得让人眼前一亮:项目建设热火朝天,企业生产加班加点,园区规划科学紧密,标准厂房整齐划一,企业经济效益企稳回升……

从当年的盐碱滩涂,到充满活力的创新高地,20年风雨兼程,20年砥砺发展。在这片创新创业的沃土上,在这片成就梦想的舞台上,进入“二次创业”的营口高新区,怀揣打造“科技创新示范区、新兴产业先行区、对外开放先导区、高端人才集聚区”的科学发展理念,在20.47平方公里的土地上,默默耕耘,先行先试,高起点、大手笔地建设创新载体和创新平台,一个充满自主创新潜力的孵化器、一个科学发展的示范区正日益崛起。

实施东北振兴战略、辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略、沈阳经济区获批国家新型工业化综合配套改革试验区,营口身处国家三大战略叠加区域,正在全面推进产业升级、结构优化、转型发展。

是机遇,也是挑战。营口高新区以成功晋升国家高新技术产业开发区和辽宁渤海科技城被列为辽宁省政府重点支持的唯一综合性科技特色产业基地为标志,秉承全市“提升自主创新能力,发展新兴产业集群”的战略目标,高新区管委会意识到,要担重任,就必须积极探索跨越发展、转型发展的路径。“以集群化发展为动力,加快转型升级。现在,营口高新区正由过去单一的“经济体”向产城融合的‘科技创新城’发展转型,推动产业规模和水平再上新台阶。”

“十二五”期间,营口高新区要以进入先进国家高新区行列为目标,高新技术企业占全市的比重达到50%以上;拥有国家级工程技术中心30户,省级工程技术中心50户,省级及以上的企业研发中心100户;新增孵化器面积30万平方米,引进孵化项目300个,毕业项目100个;累计专利拥有量500项以上。

截至目前,园区现有入驻企业420户,员工达到2.98万人。2011年,全区新开工投资千万元以上科研总部机构和新材料、新能源以及高端装备制造等项目80个,实现固定资产投资100亿元,实现销售总收入441.8亿元,同比增长25%;工业总产值425.8亿元,同比增长26%;高新技术产品增加值95.5亿元,同比增长20%。

项目引领 创新发展后劲十足

抢抓机遇,加速集聚创新要素。高水平项目入驻,高层次人才纷至沓来,人才、项目、创新服务资源在这里集体聚集,彰显着营口高新区蓬勃创新的活力。

目前,营口高新区储备各类项目118个,总投资271.9亿元,其中投资亿元以上项目58个,总投资 249.1亿元。这些项目都具有科技含量高、产学研一体化的特点,具有以企业为承建载体或是有明确产业应用方向的显著特征,与国内大学和科研院所良好互动的合作关系,形成了企业为主体,大学、科研院所为依托共同进驻的良好局面。

西南交大镁智源综合大厦、西安交大快速制造国家工程中心营口中心、北京联合大学新材料工程中心、渤海科技城IDC、辽宁卓异装备矿用移动式救生舱二期工程、通达汽保年产2.5万台汽保设备、营口锻压机床中大型数控压力机、辽宁卓异新材料和安诺德铅酸蓄电池制备等,一个个国字号的科研项目书写着营口高新区创新发展的华采篇章。

中科院金属所卓异创新科技园、中国农科院作物耐盐基因研究与遗传改良实验站、天津林科所营口研究中心、大连理工大学营口装备制造研发总部、日本三桂中国科研总部基地、N克拉珠宝网络交易大厦等项目即将入驻,续写着营口高新区创新发展的节拍。

新兴产业 创新资源荟萃

如何凝聚科技创新资源?如何激发科技潜力和创新活力打造创新型特色高新园区?营口高新区近年来用一系列的创新发展之举,努力诠释这个命题:以新兴产业的强力支撑,促进园区的内生动力,为全区发展注入持久的创新动力。

科技与文化融合发展,加速推进电子信息与文化创意产业。实施“千户云集、百亿产值”的IDC项目计划,推进与中国电信、联通、移动、教育网的战略合作,与台湾纬创、广达等国内外20余家云计算知名厂商联盟,建成国内大型专业数据中心,打造数据化产业基地。以现有入驻的赛克等文化创意企业为基础,以产业化为方向,支持动漫企业的项目研发、市场开拓和人才引进,建设面向文化创意企业的公共技术平台和动漫工作站,为产业发展提供服务,努力形成文化创意、软件动漫和服务外包产业互动发展的环境,打造竞争力较强的电子信息与文化创意产业体系。力争到2015年,实现产值80亿元以上。

引进新项目,开发新领域,加快新能源产业布局。高新区以辽宁省能源研究所、营口博奥科技发展有限公司等研发机构为依托,重点开发节能产品、新能源利用设施和环保设备制造等产业,鼓励并培育九日高科(营口)太阳能有限公司和营口临潼维宁科技有限公司等骨干企业做大做强,全面推进西部控股集团新能源产业园及中微光电子(营口)有限公司相关光能、风能资源开发利用。

发展生物科技产业,形成生物基因和生物制药两个生产研发基地。生物基因方面主要依托中国农科院作物耐盐基因和中国林科院植物耐碱基因的研发成果产业化,发展生物基因的试验和培植基地。生物制药方面主要依托现有的研发机构和爱德药业生物制药、营口嘉德科技有限公司等重点企业,研制开发体外诊断试剂产品、瑞替普酶药品、低分子肝素、基因工程胰岛素、药物中间体及新药特药如前列腺素等药品和保健品。

集群发展 提升产业丰厚度

经过20年来的探索发展,营口高新区的发展思路越来越清晰。把主导产业进一步做强做大,不能仅仅依靠一个个单体项目的推进,更重要的是坚持走集群化发展道路,提升产业丰厚度和关联度,为可持续发展积聚动能,成为营口市重要的经济支撑。

大力培育新材料产业集群。以中科院金属所新材料工程技术研究中心、哈尔滨工业大学、大连理工大学(营口)新材料工程中心有限公司、北京联合大学新材料工程技术研究中心等科研院所为技术支撑,以辽宁卓异新材料有限公司、中微光电子(营口)有限公司、营口洪源玻纤科技有限公司、辽宁金氟龙新材料有限公司等企业为骨干,增加产业厚度,拉长产业链条,加快产业扩张。重点发展以碳化硅八个延伸产业链、LED节能及光通讯系列、微米超细纤维、聚四氟乙烯薄膜和纤维制品、纳米级金属复合导线、哈工大金属基复合材料、海园不锈钢复合材料等为主的新材料产业集群。预计到2015年,可实现产值200亿元以上。

建设高端装备制造产业集群。一方面通过嫁接改造等抓存量产业的创新提升,以马勒发动机零部件、中集车辆、锻压机床、德马重工、宝迪汽车、冠华机床和冠华印刷设备配套产业园等企业为重点,提升制造工艺、装备、产品等科技含量和产业丰厚度,形成高端集成数控产业体系。另一方面加强与哈工大、西安交大、北航、清华等科研院所以及德国库卡公司合作,依托渤海科技城装备研发中心等机构,抓增量产业的高端开发和引进拓展。重点发展辽宁卓异装备有限公司的井下救生系列装备、营口安诺德有限公司的铅酸蓄电池制备、瑞华科技的中煤集团煤矿装备产业园、西安交大的快速制造国家工程中心营口分中心、中轻集团长泰公司的工业机器人以及哈工大科技园产业化项目,并通过改造提升传统产业,打造特种汽车及零部件制造、高端数控机床制造、工业机器人制造和煤矿装备制造的四大系列高端装备制造产业集群。

完善布局 构筑产业发展空间

站在全新的起点上,营口高新区高标准规划建设,进入新一轮的创新发展。园区在同济大学全面规划的基础上,依据现有的空间、资源和环境状况,形成功能明确、互为依托的“一心、两带、三轴、五区”的总体发展空间布局,科技服务体系逐步完善。

“一心”,集行政办公、科技研发、教育培训、中心商务、企业总部等公共服务设施,打造市级科技服务中心,形成营口高新区标志性建筑区域;“两带”,以河海岸线为主线,构筑滨水休闲景观带和现代制造产业带,形成高新区河海相依的滨水环境和产业集聚的经济载体;“三轴”,即青花大街、渤海大街、滨海大道形成的“两横一纵”发展轴;“五区”,即楼宇经济区、创业服务区、生态保护区、文化旅游区和新兴产业拓展区。

一个只适合搞科学研究的环境激发不起科研人员的最大创造力,一个能平衡科研人员的生活、工作的复合环境,一个集研发、生活、居住、商业、教育等功能一体的宜居之地,才能让科研人员愿意来、留得住。基于这样的理念,高标准规划布局的营口高新区,不仅仅是一个高新技术产业、高科技人才汇聚的科技高地,更是一个“宜研、宜业、宜商、宜居”的自主创新示范新城。

“十一五”以来,营口高新区累计投入资金24.2亿元用于堤坝、道路、广场等基础设施建设和绿化、亮化等环境工程,3.36平方公里的科技城一期基础设施工程全部完工,滨海观光带正逐步形成,园区环境质量和项目承载能力得到全面提升。2011年,共完成了10栋共4.3万平方米的研发和创业孵化器,建成面积达5.8万平方米,在建面积15.6万平方米。

软硬环境 助推创新创业提速

软硬件建设同步提速,打造科技创新高地。从无到有、从小到大,高新区依靠“土地整理、滚动发展,招商引资、逐步扩张,营造环境、不断提升”的推进模式,实现了产业资源与企业群体的不断聚集和高新技术企业与研发机构的初步生成。

“以晋升国家高新区为契机,以打造国家一流高新区为发展目标,以‘提升’与‘扩张’为基本任务,以科技创新和产业集聚为两大发展主题,坚持以人为本、统筹协调的发展原则,加快高新区的开放发展步伐,不断增强自主创新能力,构建新兴产业体系,努力实现区域经济持续、健康、快速发展。”

创新创业需要政策的扶持。在金融服务体系建设上,高新区基本形成了以企业为主体、商业信用为基础、政府为保障、投融资平台为纽带的市场化投融资服务体系,成立了2家担保公司和4家小额贷款公司,注册资本达到4.1亿元。管委会设立了创新发展基金,用于支持园区企业进行科技创新,并在原有“种子”基金的基础上,重点推进与中产基金公司联合设立镁产业引导基金。同时,营口高新区制定了鼓励投资和促进产业发展优惠政策,出台了招商引资奖励办法。

创新创业需要优秀的人才。在人才引进上,高新区形成了满足产业发展需求的人才保障机制,出台了《营口高新区关于加强人才培养、引进和开发工作的实施意见(试行)》和《辽宁渤海科技城暨辽宁省海外高层次人才创新创业基地人才引进暂行办法》,通过优惠政策吸引各类高层次人才,通过高层次人才引进高科技项目,通过高科技项目汇聚更多的海内外研发团队和高层次人才到高新区落户创业,卓异科技、瑞华科技及安诺德等高科技企业均为高新区重点打造的人才集聚型企业。

创新创业需要优越的环境。在孵化器建设上,营口高新区拥有国家级创业服务中心,国家级生产力促进中心和省级生产力促进中心。2012年,新建孵化器面积5万平方米,孵化器总面积已达11万平方米;新增孵化企业10家,在孵企业总数已达102家。在硬环境建设上,总投资5亿元的科技城起步区基础设施建设已全面完工,科技城二期工程已部分展开,大大提升了园区的硬环境标准和项目的承载能力。

创新创业需要高效的服务。在平台建设上,2012年新获批省级研发检测公共服务平台10个,获资金支持约1500万元,目前高新区拥有省级公共服务平台39个,总建筑面积约12万平方米。重点的平台有辽宁省能源研究所组建的辽宁省生物质能工程技术研究中心,辽宁卓异装备制造有限公司组建的井下救生舱及救援技术研究公共服务平台和卓异装备制造工程技术研究中心,大连理工(营口)新材料工程中心有限公司组建的新材料工程技术公共服务平台,营口洪源玻纤科技有限公司组建的高科技超细玻纤研发平台和辽宁省玻纤及玄武岩纤维(滤材)工程技术研究中心等。

激活体制 企业成为创新主体

创新创业需要激活体制机制。在辽宁渤海科技城建设过程中,高新区大胆进行了政企分离的体制机制创新的实践,以整建制公司化的模式,设立了辽宁渤海科技城发展有限公司,赋予其六项管理职能,实行开发建设的公司化运行。营口高新区正充分发挥“先行先试”的优势,创造吸引国内外创新资源的优质创业环境,为区域发展注入源源不断的活力。在高新区的任何区域,一个职能部门都能让投资者切身感受到优质快捷的服务和高速高效的办事效率。大项目拔地而起,项目审批手续简化,一系列服务项目、服务企业的举措推出。

科技创新的平台有多大,高新园区的发展空间就有多广阔。营口高新区深入领会全国科技创新大会和全省科技创新大会精神,努力增强机遇意识、责任意识,大力开展企业调研,理清发展思路,着力推动高新企业与高新、科研院所开展深层次的合作,推动并强化企业成为创新的主体,加强对企业特别是中小企业的创新服务,为区域创新发展培育新的增长极。

力争到“十二五”末期,营口高新区实现规模以上工业总产值1500亿元,年均增长29%;工业增加值450亿元,年均增长30%;全口径财政收入14亿元,年均增长25%;一般预算收入7.7亿元,年均增长25%;固定资产投资200亿元,年均增长20%。

科学的规划、清晰的思路、领先的优势、密集的建设,这一切无不向人们昭示,未来的营口高新区将是一个“创新、创业、创富”的科技新城。不久的将来,一座创新资源密集、产业特色鲜明、创新环境优越、城市功能完善的科技新城,将屹立在世人面前。

《科技日报》(2012-11-14 十版)

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1