“未来中国的荒漠化潜在发生区域将减小,但仍有接近一半面积的国土面临潜在的荒漠化风险。因此维持较低的排放强度对减少荒漠化潜在发生区域的面积至关重要。”近日,三北工程研究院(中国林业科学研究院)首席科学家卢琦研究团队联合中国检验检疫科学研究院、南京信息工程大学、中国气象局国家气候中心专家,在《科学通报》发表论文《中国荒漠化潜在发生区域150年变迁: 过去、现在和未来》,详细阐述过去120年间中国荒漠化潜在发生区域的变化情况,并对未来到2050年荒漠化潜在发生区域进行预测。

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题,并且我国是世界上荒漠化最严重的国家之一。自20世纪90年代开始,我国学者就利用不同的长时间序列气象数据,对中国荒漠化气候类型分布区及荒漠化潜在发生区进行深入研究。本文作者根据英国东安哥拉大学研究中心生产的 CRU TS 4.06气象数据集,计算了中国荒漠化潜在发生区域的现状,并分析了1901年至2020年中国荒漠化潜在发生区域的变化情况。研究团队以第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)中10个气候模式的集合数据,以及基于 CMIP6 历史和未来情景下的全球逐月大气CO₂浓度数据集为数据源,对未来中国荒漠化潜在发生区域进行预测。

中国荒漠化潜在发生区域及其气候区空间分布(以1991~2020年为基准期)

(a) 由干旱指数(AI)决定的干旱区(0.05≤AI<0.2)、半干旱区(0.2≤AI<0.5)和亚湿润干旱区(0.5≤AI<0.65)占中国陆域面积的比例;(b)中国荒漠化潜在发生区域及干旱区、半干旱区和亚湿润干旱区空间分布。

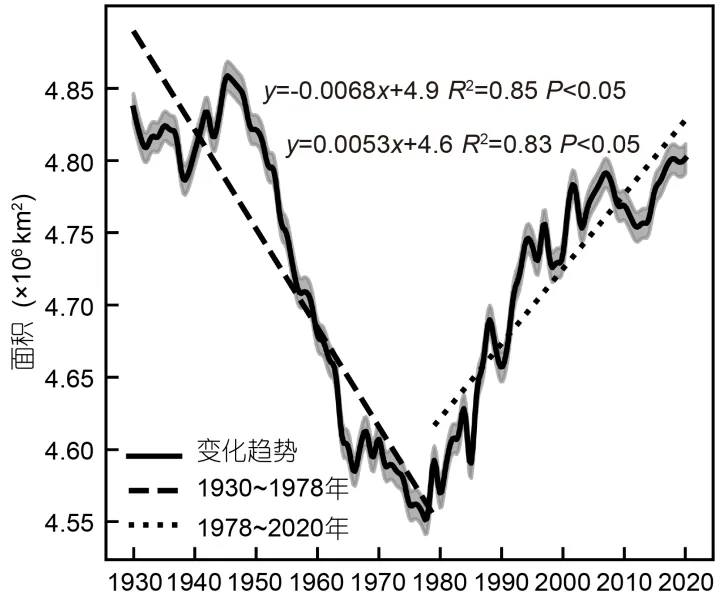

结果表明,当前中国荒漠化潜在发生区域面积约为480万平方公里,主要分布在西北、华北和东北地区,约占全国陆域面积的50%。过去120年间,中国荒漠化潜在发生区域的总面积呈现显著的先减小后增加趋势。从20世纪70年代、80年代至今,中国荒漠化潜在发生区域面积持续增加。此外,中国荒漠化潜在发生区域的干湿变化整体呈现“东干西湿”趋势,主要向更湿润气候区类型转化。未来在低、中、高三种排放强度下,考虑CO₂浓度的升高,到2050年中国荒漠化潜在发生区域面积均会减少,整体呈现主体“湿化”、局部“干化”趋势,荒漠化潜在发生区域整体转向更湿润的气候。排放强度越低,荒漠化潜在发生区域的面积越小,同时转为非潜在发生区的比例也更高。

过去120年中国荒漠化潜在发生区域总面积及其气候区面积变化趋势(1901~2020年)

该项研究改进了荒漠化潜在发生区域的估计方法,可为我国制定荒漠化防治战略提供技术支撑,对筑牢我国北方生态安全屏障和建设重大生态修复工程都具有重要参考价值。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1