俄国林学家莫洛作夫曾经说过:“森林是生物现象,也是地理现象,同时也是社会现象和历史现象”。次生林的形成及其特点充分体现出它既是社会现象也是历史现象,据研究,我国古代的天然林和野生动植物资源远较现今丰富,当时我国是多林国家,但在历史时期遭到反复破坏。如东北的原始林遭到沙皇和日本帝国主义掠夺式采伐,使森林面积大为减少,质量下降。至1949年新中国成立前夕,我国森林覆盖率仅为8%。历史时期森林巨大变化,也意味着次生林形成的过程。

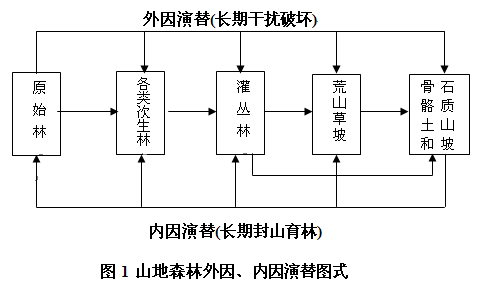

从宏观而言,次生演替动态,因森林植被常随地带性和垂直地带性而变化。从微观上则与立地条件有密切关系。从动力观点可分外因演替和内因演替,二者既统一,又在一定的条件下互相转化。二者相互作用下形成天然次生林及其特点。

1. 外因动态演替。当外因作用(如滥砍乱伐,森林火灾,毁林开荒、滥牧等)的力量大于内因作用起着主导作用时,使森林向消退演替方向变化,称为外因演替。正如许多森林生态学家所说:“人类所引起的植被变化,是多种多样和强烈的,以致其它动力所引起的变化都不能和它相比”。人类不停地破坏活动,常引起植物群落的变化,甚至完全毁灭了它们。我国原始森林面积逐渐减少,导致次生林的形成、森林生长潜力衰退和林分生产力降低,这都是外因起了主导任用。

外因动态演替的性质和结果,使森林向消退方向演替,即由优质高产、高效的原始森林向低产、慢生、低效益的次生林转变(图1)。长期的外因干扰破坏演替,使青山绿水的秀美山区演变成荒山秃岭和窮山恶水。

2. 内因生态演替,即森林演替的动力主要是内部具有自组、自养、自更新的生态系。在无外因干扰破坏的稳定持续条件下,这种生态系推动了系统的物能转化和积累,从而形成生产,产生效益。转化越多、积累越多,生产越高,效益越大。这种内因生态演替的性质和结果,使森林由低级向高级进展方向演替,即使低产值、低效益的森林向优质、高产、高效益的方向演替,演替成青山绿水秀美的山区(图1)。

次生林经营时,要充分利用内因生态演替的自然规律,制定出有效的经营管理和技术措施,加速次生林向优化方向演替。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1