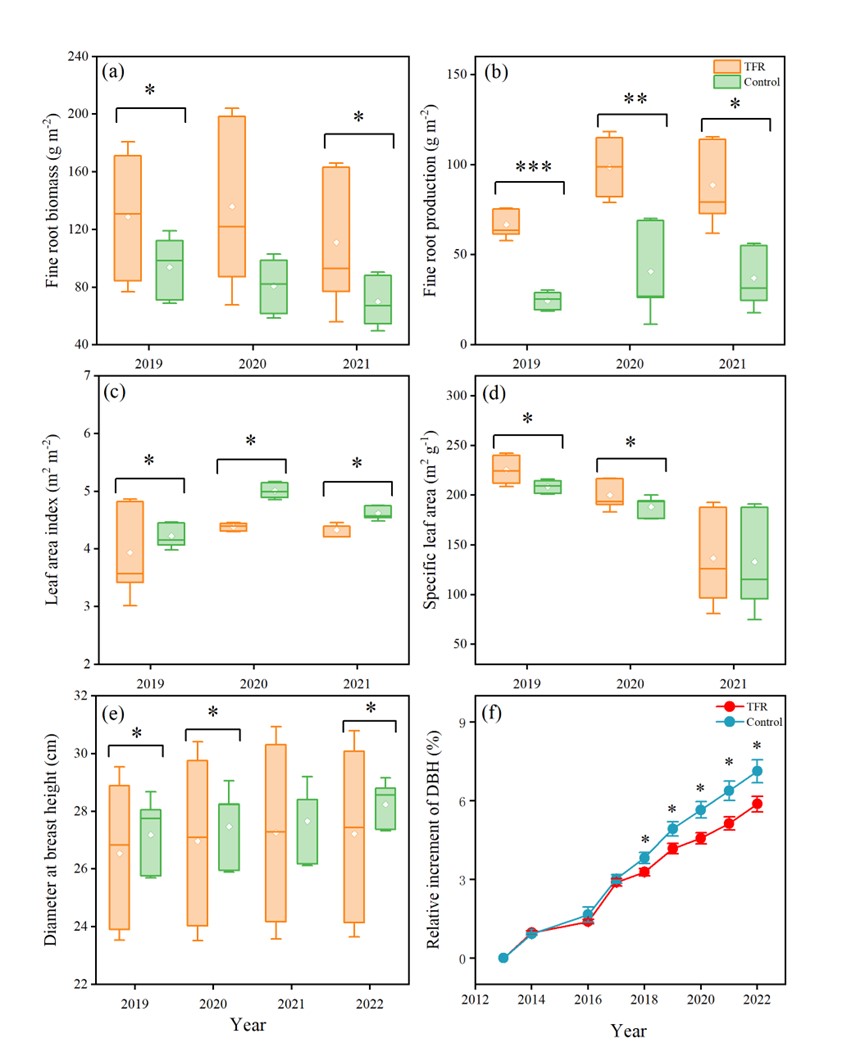

图1:地上和地下生长指标的减雨和对照处理对比

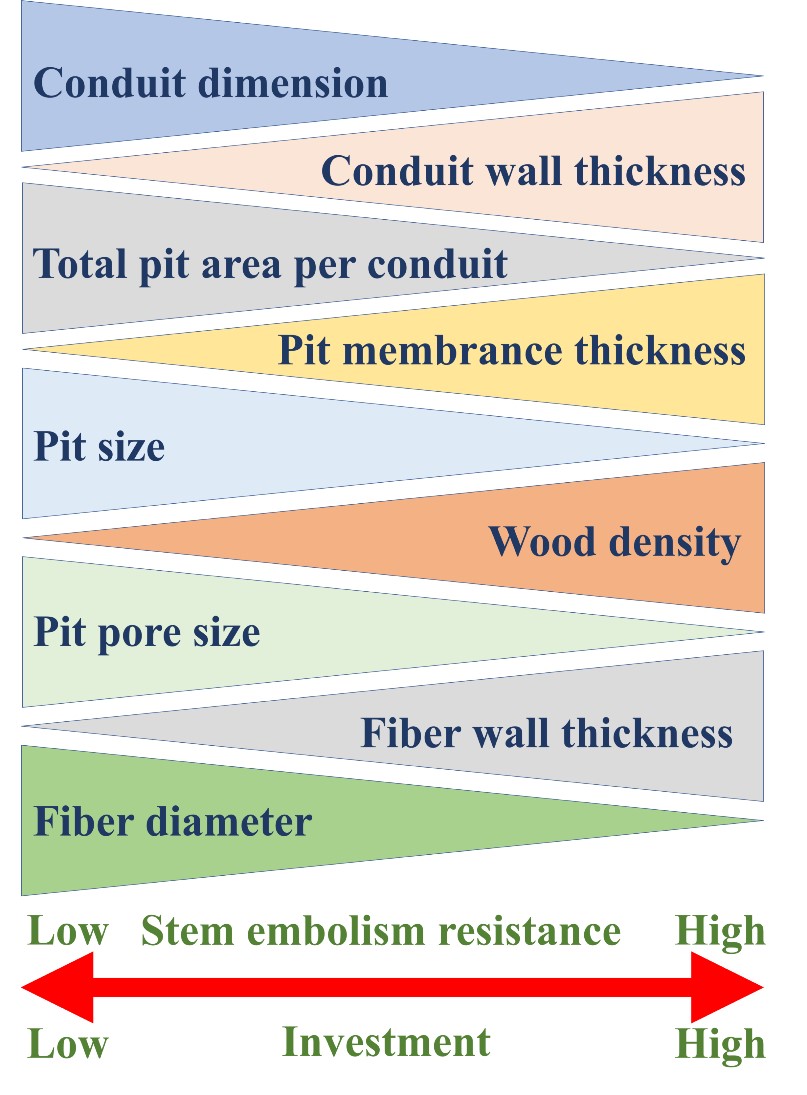

图2:木质部性状与茎栓塞抗性间的关系

气候变化背景下干旱导致树木死亡的主要生理机制是水力失衡和碳饥饿,叶片气孔调控、木质部栓塞抵抗及非结构性碳(NSC)的储备和利用在这两种相互关联的生理生态机制中起着重要作用。

干旱通常会引起树木NSC的储存和利用发生变化,从而影响树木的生长。对于成年大树在响应长时间干旱的过程中,如何调节根茎叶多器官NSC的积累和利用以适应干旱胁迫环境,缺乏长期的野外定位研究,这限制了我们对变化环境条件下树木、森林生长和生理生态动态适应能力的了解。依托宝天曼国家级森林生态站2013年在天然栎林原位建立的模拟穿透雨减少控制实验平台,发现在连续7年穿透雨减少处理后,锐齿槲栎(Quercus alienavar.acuteserrataMaxim.)地上生长开始下降;相比于对照,减雨处理树木的净光合速率年均值、茎生长量和叶面积指数均显著降低。减雨处理的树木将更多的光合产物分配到了地下,促进了根系的生长和NSC的储存。连续7年的减雨处理显著增加了细根的生物量、生产力和NSC浓度。多年减雨后地上生长和细根生物量、NSC储备之间出现了权衡关系。减雨处理使树木在水分亏缺时NSC优先用于储备而不是生长,当降雨解除干旱胁迫后储存的NSC可促进根系生长。本研究表明锐齿槲栎对长期干旱胁迫采取了更为保守的NSC利用策略,以牺牲地上生长为代价,促进地下根系生长和NSC储存,以缓解干旱的影响。上述研究以“Multi-year throughfall reduction enhanced the growth and non-structural carbohydrate storage of roots at the expenses of above-ground growth in a warm-temperate natural oak forest”为题发表于《Forest Ecosystems》期刊,中国林科院森环森保所博士生刘翠菊和陈志成副研究员为论文共同第一作者,刘世荣研究员为通讯作者。

此外,对叶片气孔调控、茎木质部栓塞抗性的生理和解剖结构因素及根系耐旱性相关特性进行了综述研究。讨论了判断树种等水/异水气孔调控特征的方法,分析了ABA、水力性状和结构投资在气孔调控中的作用,综述了木质部栓塞抵抗的解剖学特征及栓塞抵抗的变异性,探究了气孔调控、栓塞抵抗和根系特征之间的协同性。表明对叶片和茎投资更大的树种在干旱时更倾向于保持气孔开放和抵抗茎栓塞;相比水力安全边际,气孔安全边际更直接地将气孔调控策略与木质部水力策略结合起来,更能表征植物对干旱响应的综合框架。未来应进一步建立反映树种对响应和适应干旱的植物性状的组合。综述文章以“Strategies of tree species to adapt to drought from leaf stomatal regulation and stem embolism resistance to root properties”为题发表在《Frontiers in Plant Science》期刊,中国林科院森环森保所陈志成副研究员为论文第一作者,刘世荣研究员为通讯作者。

研究工作得到“十四五”国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国林科院基本科研业务费等项目的支持。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1