竹笋营养和食味品质是评估竹笋经济价值和市场潜力的重要因素,通过阐明竹笋构件对竹笋品质的影响,理解竹笋品质形成的相关发育机制,可以为竹笋的高效培育和科学利用提供重要保障。

近日,中国林科院亚林所竹资源培育研究组在《Foods》(《食品》)发表了题为“Shoot nutrition and flavor variation in two Phyllostachys species: does the quality of edible bamboo shoot diaphragm and flesh differ?”(竹笋营养和食味品质变异:可食构件笋隔和笋肉差异?)的研究论文,揭示了竹笋营养与食味品质的构件分异,竹笋种间差异和部位效应及其交互影响,为探究竹笋品质形成机制提供了新的视角。

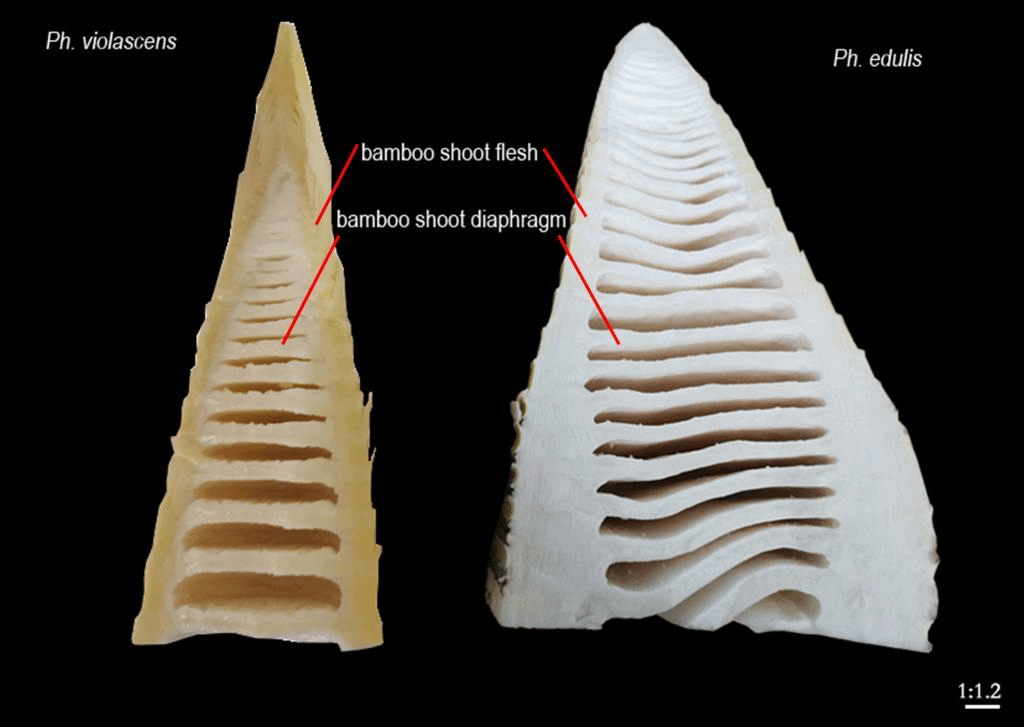

研究发现毛竹(Phyllostachys edulis)和雷竹(Phyllostachys violascens)笋肉营养物质含量高,而笋隔氨基酸含量高,总酸、草酸和单宁含量低,食味品质较佳,这可能因为笋隔在竹笋生长发育过程中主要起机械支撑作用,其纤维扭曲形成的致密结构影响竹笋碳氮等物质的代谢和生理过程,导致笋肉与笋隔在其营养和食味品质上出现明显差异。同时,研究发现笋肉和笋隔在品质上存在明显的种间差异和部位效应,笋肉品质佳的竹种,笋隔品质更佳,受竹种的遗传因素控制明显。

亚林所竹资源培育研究组助理研究员凡莉莉为第一作者,郭子武研究员为通讯作者。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1