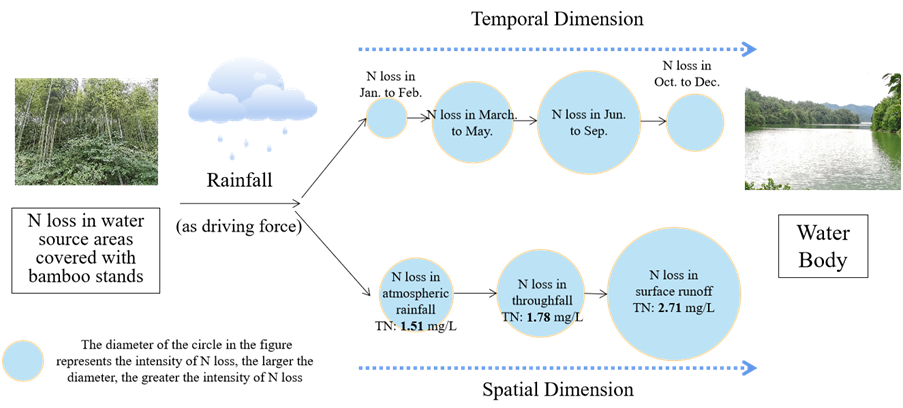

图1:水源地氮素流失时空特征

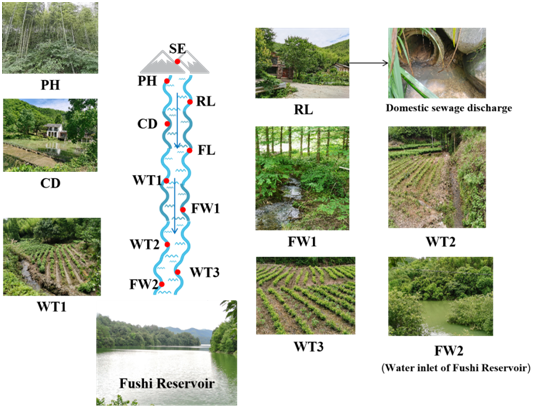

图2:水源地地表径流过程

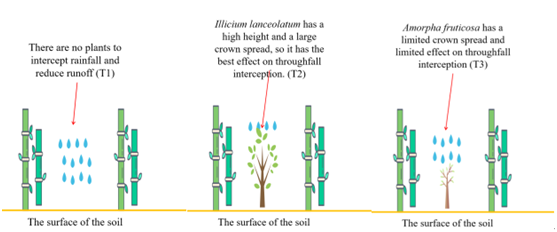

图3:不同毛竹林分模式及其作用机理

目前,我国约有60%的河流、湖泊受到不同程度的污染,其中50%是由面源污染引起的,而氮素污染对水污染的贡献率为81%。可见氮素污染是影响饮用水安全的重要因素。因此,为打好碧水保卫战,保障人类健康,推动社会经济可持续发展,治理水体氮素污染、改善水源地环境迫在眉睫。

中国林科院亚林所生态修复研究团队立足长三角地区,围绕太湖流域面源污染问题开展了长期研究。山地丘陵水源地植被覆盖中相当一部分是毛竹林,受地形、气候等因素的影响,有高强度降雨时容易发生水土流失,产生地表径流。在安吉县赋石水库研究发现,其地表径流中的总氮浓度超过国家V类水标准,严重制约周边饮用水安全。针对这一突出问题,团队聚焦毛竹林地表径流迁移途径研究,进行了实地持续定位观测,从时间和空间两个维度出发,初步揭示了氮素污染的发生机制:高强度降雨能够通过淋溶冲刷等方式使叶片及土壤中的氮素随地表径流迁移,是造成氮素流失的主要驱动力。因此降雨充沛的雨季(6-9月)是氮素流失的主要时段,占全年氮流失的85.9–95.9%;而从空间维度来看,水源地空间层次由高到低,氮素流失强度逐渐提高(见图1)。而在径流迁移过程中,人为活动诸如生活污水排放和白茶种植能够增加径流沟中的氮素污染,而建设森林湿地则能够有效降低水体中氮素污染物浓度(见图2)。同时研究还发现通过林分优化,改变毛竹林结构,在毛竹纯林中混交常绿乔木、豆科植物等能够有效控制氮素流失,减少38.2%的水源地氮渗漏(见图3)。

相关研究成果Mechanism of nitrogen loss driven by soil and water erosion in water source areas和How to control nitrogen and phosphorus loss during runoff process? - a case study at Fushi Reservoir in Anji County (China)近期分别发表在国际主流学术期刊《Journal of Forestry Research》(IF=3.0)与SCI top期刊《Ecological Indicators》(IF=6.9)。

相关研究成果首次揭示了水源地氮素污染发生机制,提出了基于自然的环境友好型面源污染生态治理新举措,突破了氮素污染生态控制的“瓶颈”,研究有利于促进水源地面源污染治理工作,为实现党的“二十大”报告提出的“统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理”目标提供科技支撑,进一步保障饮用水安全,维护周边居民身体健康。

亚林所已毕业博士生王荣嘉(现工作于浙江农林大学)为论文第一作者,张建锋研究员为通讯作者。本研究得到中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金“CAFYBB2019SY014”,浙江农林大学科研启动项目“2022LFR083”,国际竹藤中心开放课题“1632021006”以及浙江省重点项目“2021C02038”的资助。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1