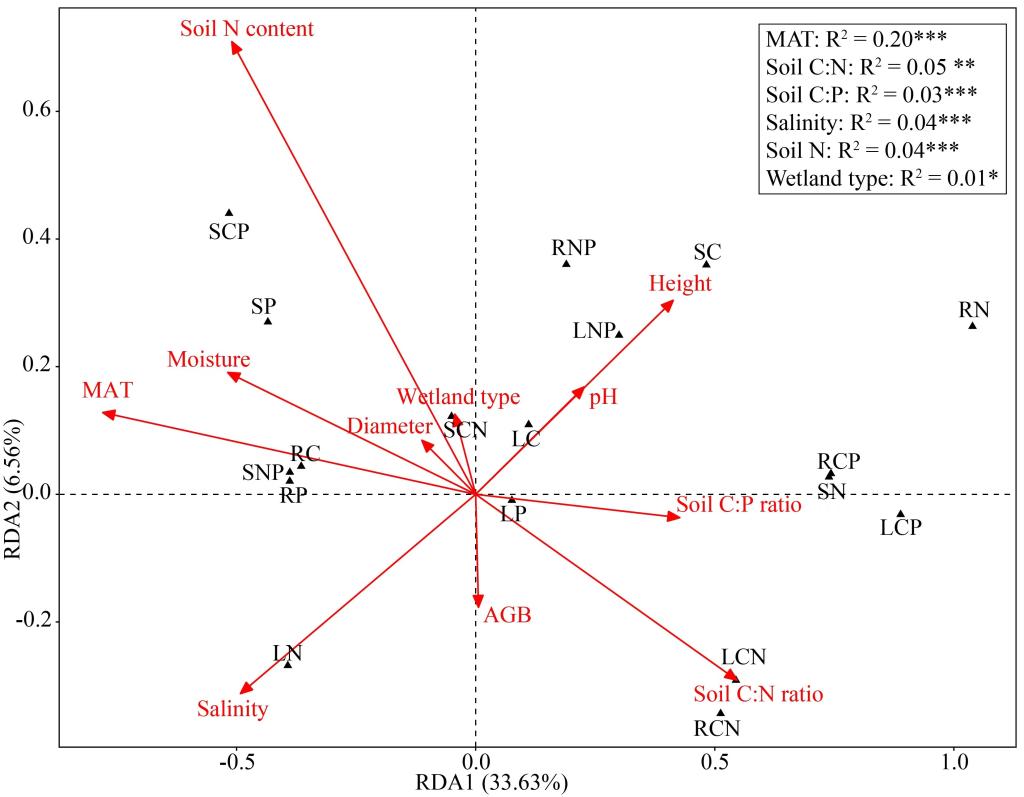

图1:地理尺度上植被各器官和土壤养分之间的关系

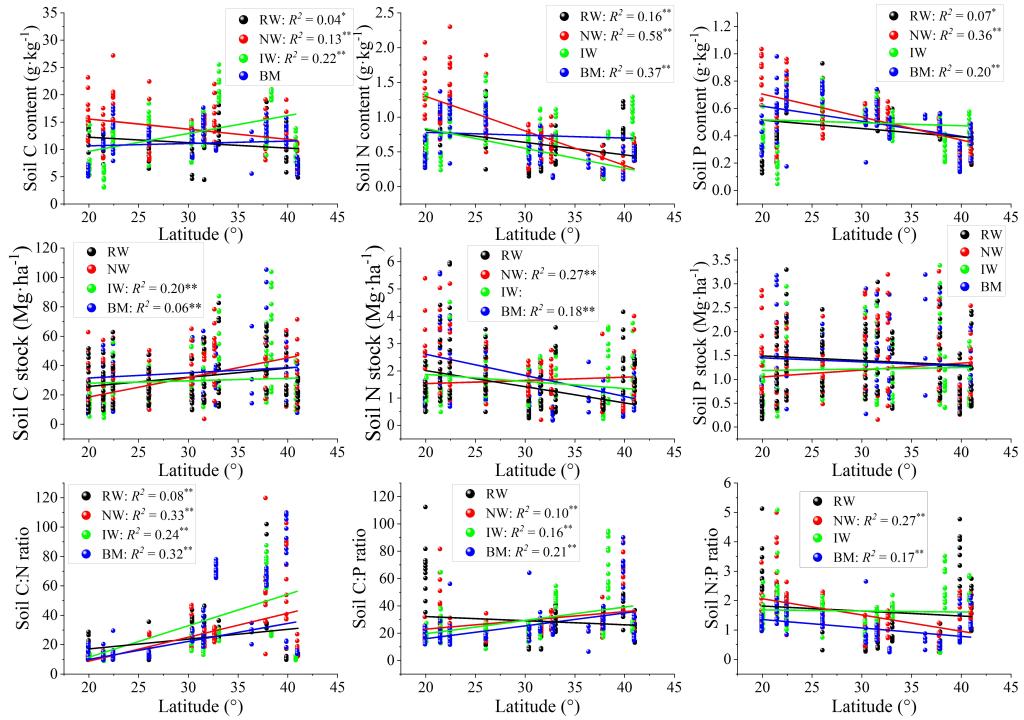

图2:土壤C-N-P化学计量特征的纬度分布格局

滨海湿地地处陆海交汇的关键带,是承受高强度人类活动和气候变化影响的关键地区之一。截至目前,围垦已覆盖了中国大陆海岸线总长度的60%,入侵植物互花米草(Spartina alterniflora)则侵占中国盐沼植被总面积的48%,这将显著改变滨海湿地生态系统碳(C)、氮(N)和磷(P)循环,进而影响其生态系统的结构和功能。但在地理尺度上,围垦和入侵对滨海湿地植被-土壤的C-N-P化学计量特征的影响仍待深入探究。

亚林所湿地生态课题组探究了围垦和入侵背景下中国滨海盐沼湿地植被和土壤C、N、P含量和比值的纬度分布格局及其相关调控机制。结果表明,随着纬度的降低,自然湿地土壤C含量和P储量保持不变,土壤C储量、N和P含量以及N:P显著增加,而土壤N储量以及C:N和C:P显著降低,但这种变化趋势在围垦湿地和入侵湿地中较弱;自然湿地植物N、P含量显著降低,植物C:N比和C:P比显著增加,植物N:P比基本保持不变,但纬度变异特征在围垦湿地和入侵湿地发生了极大变化。围垦和互花米草入侵引起的土地利用变化不利于中国滨海湿地土壤C、N、P的储存,进而影响了植被养分吸收和利用,但这种影响依赖于气候带的变化。上述研究,强调了围垦和入侵在调控滨海湿地植被-土壤C、N和P元素循环的重要影响,有助于深入理解和准确评估全球受损滨海湿地碳汇功能和养分循环。

相关结果近日发表在农林科学、中科院一区TOP期刊《Catena》和中科院二区TOP期刊《Plant and Soil》上。亚林所湿地生态课题组熊静博士为论文第一作者,邵学新研究员和吴明研究员为共同通讯作者。研究工作得到了中国林科院亚林所创新项目(No.RISFZ-2023-01)、国家自然科学基金(No.31870597)、浙江省领雁项目(No.2023C03120)和省院合作项目(No.2021SY03)和的资助。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1