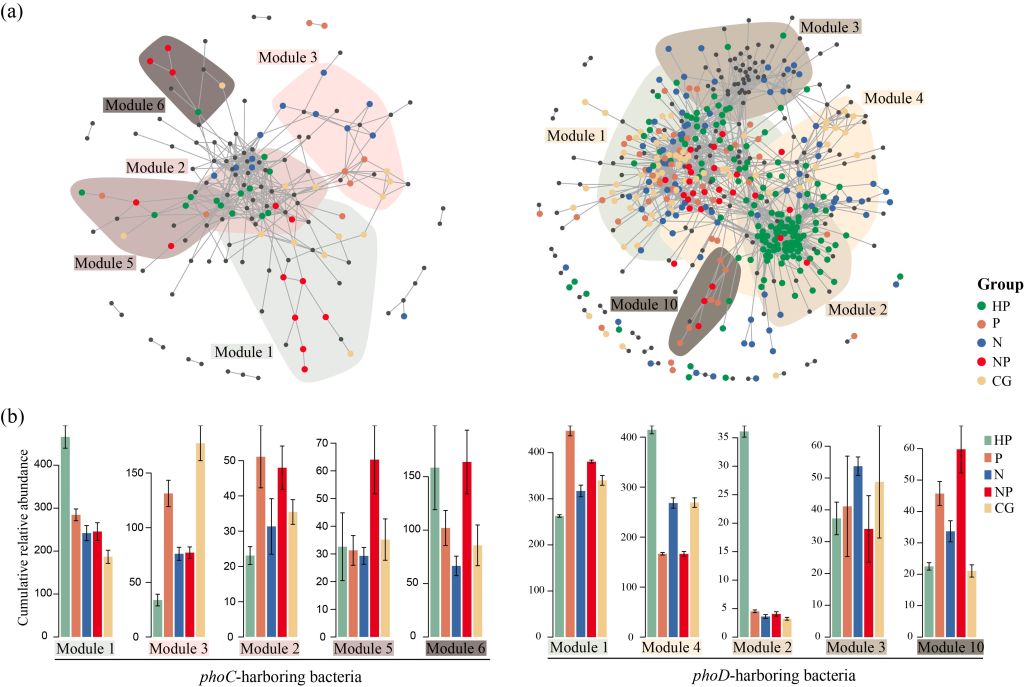

图1:phoCphoD编码细菌网络结构特征_proc

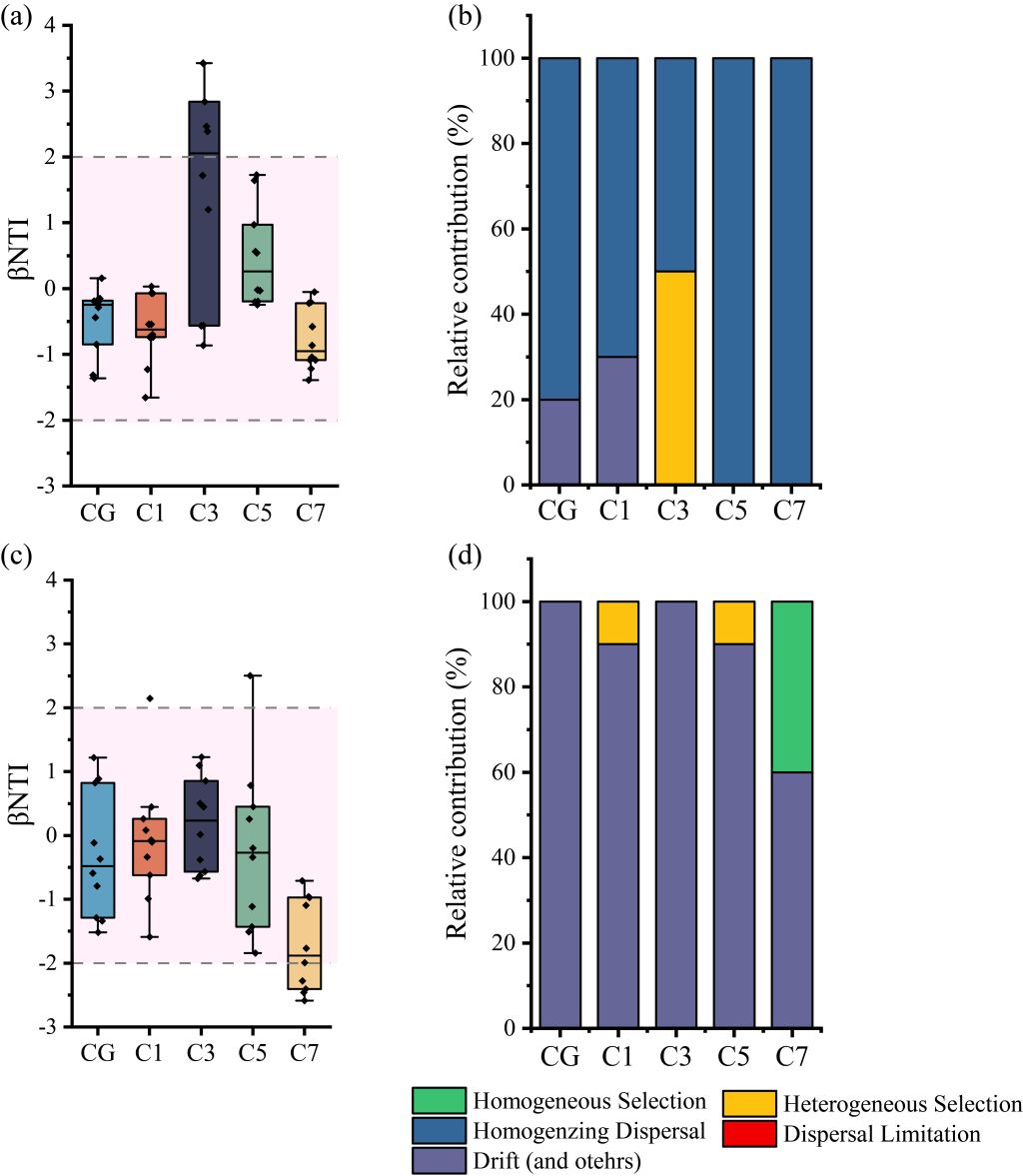

图2:生物炭不同施加量背景下微生物群落组装过程_proc

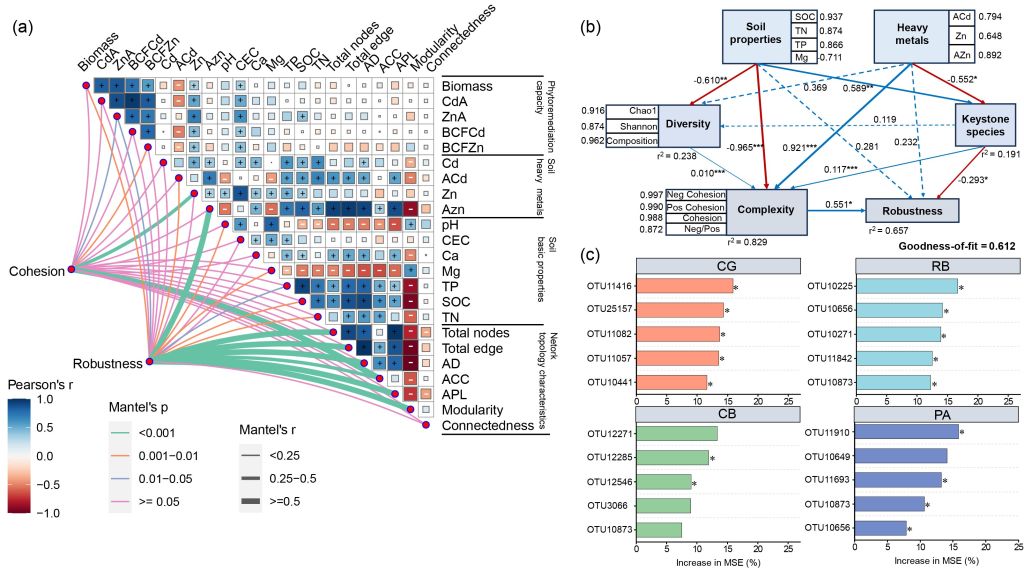

图3:根际微生物网络复杂度和稳定性驱动因子_proc

微生物网络复杂度和稳定性对于维持生态系统的稳定性、功能多样性和对环境变化的适应性至关重要。近期,亚林所生态修复研究团队聚焦于长期镉、锌重度污染土壤,系统地探究了多种土壤改良剂包括生物炭、凹凸棒土及其复合改良材料、以及矿质肥料等对木本植物根际微生物网络结构的调节作用,并揭示了这些调节效应能够正面影响木本植物对重金属的修复效能。研究结果可为金属矿区等困难立地植被恢复和生态修复的效率提升提供理论指导和技术路径。

木本植物修复技术作为一种环境友好型策略,旨在净环境效益最大化的同时对生态系统的干扰达到最小化,尤其适用于矿区等重金属污染严重的土壤修复。土壤改良剂作为强化植物修复的一种常用手段,应用广泛,但其对植物根际微环境的调控机理尚未获得全面深入的解析。

3年期的野外试验研究显示,生物炭-凹凸棒土复合改良剂的应用显著增强了根际微生物网络的复杂性和稳定性,这主要表现在负/正内聚力及鲁棒性指数的增加;偏最小二乘路径模型表明,网络稳定性直接受到复杂性的影响,这在重金属污染背景下支持了生态学核心理念,即复杂性带来稳定性。

此外,研究还发现了真菌多样性对生物炭添加量的不敏感性,借助零模型分析表明,这主要归因于生态漂移(Ecological Drift)主导了真菌群落组装过程;研究在室内模拟背景下,通过随机森林和分段结构方程模型进一步验证了微生物网络复杂性、稳定性与土壤重金属生物可利用性、木本植物修复效能之间存在显著的因果联系。

同时,研究团队将矿质肥料相互作用纳入分析框架,发现在土壤重金属污染背景下氮磷之间的协同效应,即氮素施用能够促进木本植物根际磷素循环,导致Resin-Pi、diluted HCl-Pi、conc.HCl-Pi的比例及绝对含量的显著增加;研究进一步探讨了介导有机磷矿化过程的phoC/phoD基因编码细菌群落特征,发现phoD基因编码细菌存在丰富的生物标记物及肥料敏感的分类单元,其多样性及网络复杂性指数在调控无机磷组分变化及植物修复效能方面具有更高的直接/间接效应。

相关成果分别以“Mechanism insights into amendments enhanced dendroremediation for Cd and Zn-polluted soil: Bacterial co-occurrence networks’complexity and stability(土壤改良剂强化木本植物镉锌复合污染土壤修复机制:细菌共现网络的复杂度和稳定性)”等为题在土壤科学领域权威期刊《Geoderma》(一区TOP期刊,IF=5.6)、《Carbon Research》和《Science of The Total Environment》上发表。亚林所盖旭助理研究员为系列论文的第一/共同第一作者,陈光才研究员为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金(32071736)和浙江省科技创新领军人才万人计划(2021R52047)的资助。

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1