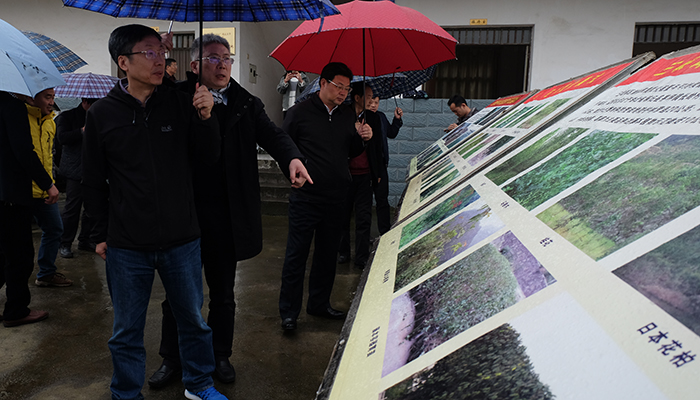

3月30日,中国林科院院长刘世荣一行到国家林业和草原局湖北秭归三峡库区森林生态系统国家定位观测研究站(简称秭归定位站)考察调研。参观考察定位站的基础设施,了解生态站建站以来开展的科学研究以及取得的科学成果,并看望在站工作人员、研究生、博士后等。考察期间,刘世荣等与湖北省林业局、湖北省林科院,秭归县人民政府、秭归县林业局的领导、专家进行座谈。中国林科院副院长、秭归生态站站长肖文发,森环森保所所长江泽平等陪同考察。

会上,秭归县县委书记卢辉介绍了秭归县林业生态建设情况,并从生态修复、脱贫攻坚、乡村振兴三个方面,向中国林科院提出了科技支撑需求。尤其在长江经济带山水林田湖草综合治理与生态修复示范县建设、核桃等经济林产业发展等方面,希望获得中国林科院更多的科技、智力支持。

刘世荣感谢秭归县人民政府对秭归定位站的大力支持,并对秭归定位站开展的工作、取得的成绩给予了充分肯定。刘世荣表示,山水林田湖草是人类生存发展的生命共同体,是一项功在当代、利在千秋的伟大事业。中国林科院将与秭归县人民政府、秭归县林业局一道,为长江经济带“山水林田湖草”生命共同体综合治理秭归示范县规划、脱贫攻坚、乡村振兴等方面贡献力量,并提供必要的科技支撑。刘世荣希望定位站再接再厉,向国家站目标进军,为地方发展、区域发展、学科发展做出样板,发挥示范辐射作用。

秭归生态站副站长、中国林科院森环林保所专家黄志霖研究员汇报了建站以来开展的监测研究工作、取得成果以及发展展望。

秭归县位于三峡工程坝上库首,是著名的“中国脐橙之乡”“中国龙舟之乡”“中国诗歌之乡”“中国民间文化艺术之乡”,是全国退耕还林试点示范县、国家林业和草原局领导联系的退耕还林科技支撑示范点。农林资源丰富多样,柑橘、茶叶、核桃、烤烟、蔬菜等,尤以脐橙独享盛名。

秭归定位站是2005年批准建立的森林生态系统定位站,位于中亚热带和北亚热带过渡区,跨越鄂中山区峡谷及川东岭谷地带,是我国除横断山脉外的生物多样性中心区之一,表现出显著的特有性、古老性和丰富性,也是国家重要生态屏障区、重要生态功能区(水土保持、水源涵养和生物多样性)和主体功能区(生态保护修复)。定位站直接面向三峡工程和国家重点林业生态工程,以区域典型农林复合系统、人工林和天然次生林森林生态系统(常绿针叶林、阔叶林和落叶阔叶林类型)为主要监测研究对象。是国家重要生态屏障区、重要生态功能区(水土保持、水源涵养和生物多样性)和主体功能区(生态保护修复)的重点林业生态工程建设与监测研究为主的综合性科研实验站。

定位站具有典型生态系统代表性:典型农林复合系统、人工林和天然次生林森林生态系统(常绿针叶林、阔叶林和落叶阔叶林类型)。也是长江中上游退耕还林工程、长江防护林工程和天然林保护工程等国家重点工程的重点区域。形成以定位站为监测、研究平台,点、面结合,覆盖整个三峡库区。三峡工程生态与监测网络重点站、CFERN重要台站和退耕还林效益监测台站,形成三网合一监测体系。以“监测、研究、实验示范”并重的运行模式;面向长江流域建立山水林田湖草综合流域生态系统管理模式、示范区和技术体系。

建立包括依托三峡水库陆生动植物监测站在内的生物多样性调查网络(涵盖植物、动物调查样线、样带及样地系统),形成天然林保护工程、退耕还林工程、长江等重点地区防护林体系工程等技术集成优化模式试验示范,点面结合技术研究与示范基地、生态系统管理综合示范区,以建立多尺度生态系统服务调控、山水林田湖草生态保护与修复县域和村级示范基地。

依托定位站系统的野外实验场地、仪器设备和必要保障平台建设与发展,依托国家重点研发计划项目、国家科技支撑计划课题、自然科学基金、公益性行业专项、林业科技推广项目、三峡建设委员会生态监测网络项目等监测、调查和研究,构建了山水林田湖草综合观测研究平台,形成了五个数据集成系统及网络共享平台,培养了硕士博士研究生70余人,发表论文300多篇,专著13部,获湖北省科技进步一等奖1项、省部级科技进步二等奖5项、三等奖3项,科技成果推广三等奖1项。 (王建兰 孙钊)

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1

京公网安备 11010802041506号 京ICP备13018045号-1